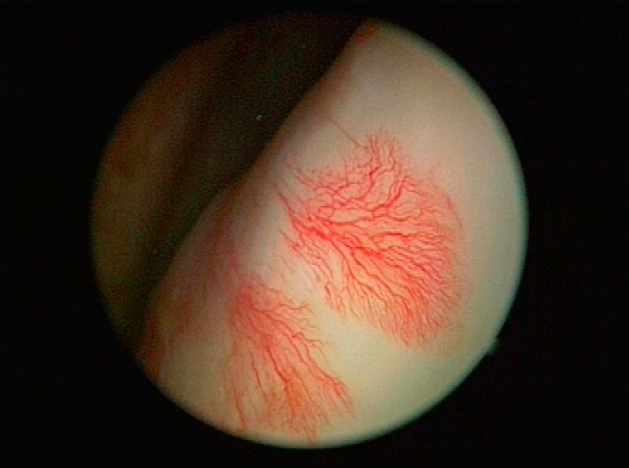

彩繪的軟骨 - 隱藏的病灶

在理解中培養寬容的沃土,讓傷口開花;

在理解中轉動勇氣的齒輪,讓傷悲發光。

這陣子引起廣泛討論的戲劇《我們與惡的距離》,是以一場無差別殺人事件為起點,延伸出加害者家庭、受害者家庭,各自在巨大的創傷中找尋希望的故事。「與惡」無疑像把手術刀劃開一道道隱晦的傷口,將一個又一個深沉幽微的詰問呈現在你我眼前――

「到底什麼是好人……什麼是壞人?你有標準答案嗎?」

這是劇中人權律師王赦在理念、工作不被家人和社會理解時,對自己與他人沉重的提問。姑且不論「法扶律師」這個備受爭議的角色,他並不全然是要幫犯人逃避刑責,而是試圖找出犯罪動機和細節的真相,才有辦法去檢視社會結構中是不是有什麼環節出了問題。也因為要面對的不單是自己以及當事人的種種衝擊,還需要挑戰主流社會善惡二元論的底線,其間的掙扎與複雜非一言可概括。

想當初自己會投入「骨性膝關節炎」致病機轉的探究,不也是源於對既有現狀的思辨與行動。身為骨科醫生,雖不否認人工關節能改善病人生活品質,但內心總對「骨性膝關節炎」各種傳統觀念充滿質疑,更認為能直接觀察關節構造的骨科醫生,應該負起尋找引起關節「退化」的真正病因的責任。難道永遠都得等關節完全破壞才能介入嗎?沒有辦法阻止關節持續「退化」嗎?我們又怎能因為自己的有限認知,斷定這是不可避免的自然老化現象呢?若果真是自然老化現象,為何不是每位老人、每個關節都有這問題?這些疑問匯聚成使命感,驅動著我不惜以近二十年的心力,從提出假說、組成研究團隊、設計實驗加以驗證,才逐步發展出完整的治療理念,並建構了整合型治療團隊至今。

一路走來,對我而言,最難的不是和病魔搏鬥,而是「與惡」交鋒……

在未發現膝關節的隱形病灶之前,我是個也會對病患說:「等膝蓋完全壞了再來找我換人工關節」的「正統」骨科醫生。猶記,提出「內側摩擦現象」是造成「退化性膝關節炎」的重要病因後,有位德國醫學工程師即善意提醒我要低調行事,以免驚動龐大的利益團體。果然,造福無數病患的「關節鏡軟骨再生促進手術」,除了屢遭未全盤理解的同儕公開質疑,甚至毀謗、中傷(見:「新膝望」出版後);即便是一些認同理念前來就診的醫界領袖,都委婉地要求我不要聲張;更別說年輕的骨科醫師礙於「背叛師門」的罪名,也只能打消學習的念想。

尤甚者,不時仍會發生一筆筆醫療團隊辛苦以「關節鏡軟骨再生促進手術」治癒的病例,被健保局審查委員毫不留情地整筆核刪(見:這不是我的世界?,Braveheart,Brokenheart);然而,令人不解的是:一位因下肢無力要求置換膝關節,經我診斷出病因是腰椎問題的病患,不久後,竟能被允許在另位醫生手上接受完全沒有必要的人工膝關節置換(見:人工關節置換?);最近,更因少數失敗個案,就被「主流」骨科意見領袖放大檢視,硬生生扣上「無效醫療」四個字……

當我們以不假思索的簡化心態,輕易評斷他人的苦難或失敗;當我們用自己都難以釐清的思緒,高舉正義的旗幟羅織罪名;當我們淪陷權力欲望的黑洞,遺忘人性的光亮不擇手段……啊!無盡蒼涼――

我們與惡的距離之間,究竟還剩下什麼?

生存從來不是簡單的事,起心動念之間,其實我們與「惡」的距離並不遠,每個人都在其中游移、權衡與選擇,不是非黑即白的絕對。作為一名醫生,病人永遠是醫療倫理的核心價值。大部分骨性膝關節炎患者只需要不到半小時的「關節鏡軟骨再生促進手術」,就得以解除病苦;頂著「全台最難掛號的醫生」光環,反而放大了我後繼無人、未能及時幫助病人的遺憾。我無法自欺欺人地說這些讓自己憤怒不平、窘困難堪的「惡」已船過無痕,但與其隨負面情緒波動而離惡愈來愈近,無論如何我是再也不願妖魔化這些「惡」來耗損自己繼續前進的意志了。

當病灶被打開,唯有正視它才有療癒的機會吧!生命裡的傷口或傷悲幾乎都因緣於恐懼,恐懼失去,恐懼病痛,恐懼不同,恐懼未知,恐懼寂寞……於是爭奪、強求、逃避、勒索、殺戮也應之而生,甚至蔓延成更大更集體的恐懼,是隱藏得最深卻也外顯得最張狂的人性。連《與惡》裡,總能同理他人並給予溫暖與幫助的資深新聞人News哥,面對一是被害者母親、一是加害者妹妹的兩位同事,眼見他們在悲劇發生後因「過不去」而彼此折磨的殘酷,也不禁要慨然問道――

「我們都是好人,不知道為什麼事情會變成這樣子,老天爺到底要我們學什麼?」

如果好人、壞人,正義、邪惡是一體兩面,那使人沉溺的恐懼是不是也蘊藏著一股向上提升的力量叫「理解」?理解人性難免陷入貪嗔癡的痛苦和掙扎,理解生命都有放下不得的執著和無奈;如何欣然接受?如何不以意志與之對立?如何停止對抗命運?又如何認同諸事之河、生命巨流充滿悲憫與同喜?如果赫曼・赫塞的《流浪者之歌》追尋的是一道無止盡的自我覺醒之路,那麼滾滾沸沸的一場人間,是不是更需要以理解自己,同理他人的悲憫與同喜來和諧圓融?

用理解培養寬容的沃土吧,讓傷口開花;用理解轉動勇氣的齒輪吧,讓傷悲發光。於是,加害者與受害者的家屬可以展開修復式會談,開始彌補千瘡百孔的心;罹患思覺失調症的年輕導演得以在親情的暖暖擁抱中,慢慢走出黑暗深淵;而王赦也能獲妻子諒解與支持再次完整一個家,完整了他自己……《與惡》落幕了,我們仍在人性試煉場的婆娑世界演著各自的人生,也許無法盡如人意,然而不管是為了三餐奔波,為了情感曲折,為了名利浮沉,為了信念戰鬥或為了理想堅持;我都相信,「理解」永遠是最好的提詞機――

嘿,慈悲一點,每個人都有難關要面對。